VIII–XV века

XVI–XVII века

XVIII век

XIX – начало XX века

XX – начало XXI века

С развитием внутренней торговли в Древней Руси появились первые торговые и таможенные пошлины. Купцы, провозившие товары через заставы у крупных селений, на рынках и у городских ворот, платили специальный торговый налог (пошлину) — мыт. Его собирали княжеские чиновники (мытники).

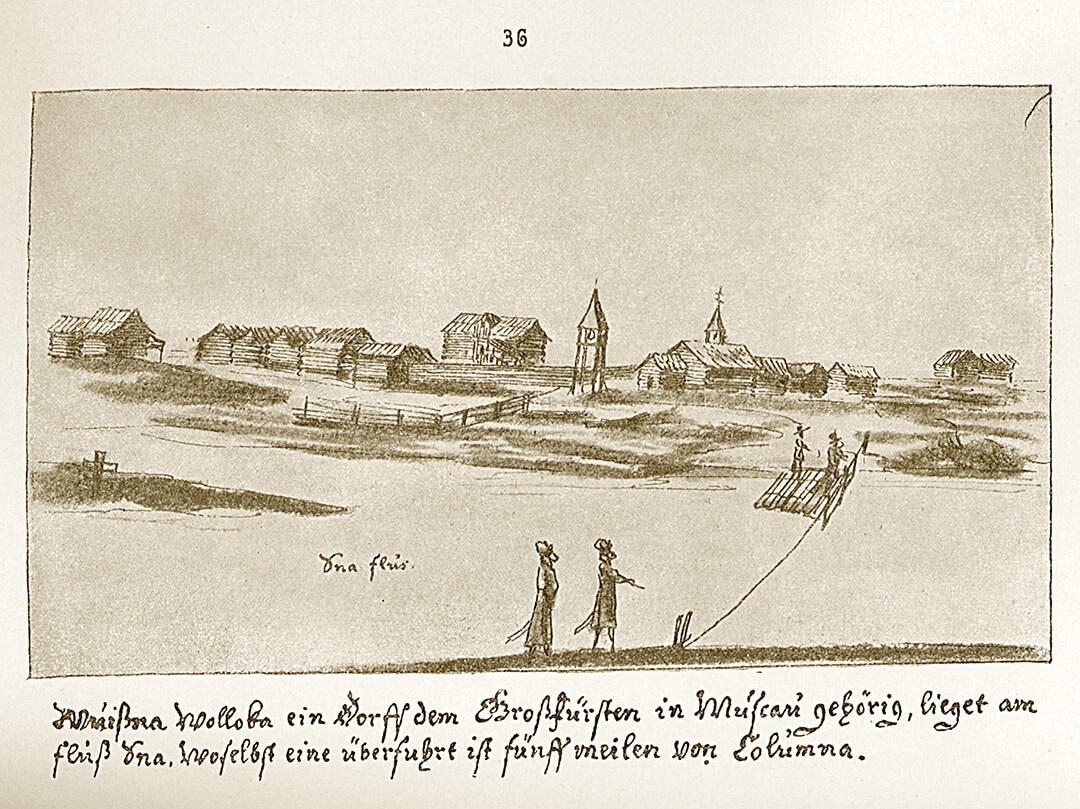

Переправа. Рисунок из альбома австрийского путешественника Августина фон Мейерберга (середина XVII века)

Существовало несколько видов мыта. Провоз товаров по земле облагался «мытом сухим», по воде — «мытом водяным». В документе 1150 года вместе с мытом упоминается перевоз. Эту пошлину собирали с тех, кто переправлялся через реку. Власти часто проводили сбор пошлины на волоке — участке суши между двумя водоёмами, через который перетаскивали суда. Здесь было легко посчитать количество товара, а уклониться от уплаты налога — почти невозможно. С первой половины XII века на волоке между реками Ламой и Рузой находился Войницкий мыт. Через него шёл торговый путь из Новгорода в Рязанское и Владимиро-Суздальское княжества. Важным местом сбора мыта на торговом пути из северных земель во Владимир-на-Клязьме, а затем в Москву был волок между реками Яуза и Клязьма протяжённостью 8 километров. Он существовал с XII по XIV век и дал название подмосковному городу Мытищи.

С распадом Руси на удельные княжества появились новые таможенные сборы. В XIII веке, когда установилось монгольское иго, ввели новую торговую пошлину — тамгу. В документах XIV века указываются такие пошлины, как мостовщина, побережное, костки и осмничее, в актах XV века — явка, задние калачи, головщина, контарное, порядное, пятно, роговое. С XVI столетия появляются пошлины замытные, свальные, подъёмные, редкозобные, привязные, покорённые, дрягильские. Все их можно разделить на четыре группы: торговые, проездные (проезжие), пошлины обслуживания и штрафные пошлины.

Торговые пошлины

Тамга — сбор с торговых сделок, который был введён монголами в середине XIII века. Тамга пришла на смену мыту, её уплачивали в размере 3% от стоимости товара во время продажи. От слова «тамга» произошел глагол «тамжить», то есть ставить клеймо на тот товар, с которого сбор уже получен. Место, где ставили клейма, стали называть таможней, а сборщиков тамги — таможенниками.

Явка (явленное, явчая пошлина) — обязательный платёж для купцов, привозивших товары на продажу. Эту пошлину стали собирать с конца XV века, сначала с приезжих из других городов, а потом только с иностранцев.

Осмничее (осьмичее, восменичье) — пошлина, первые сведения о которой относятся к 1328 году. Она составляла 1/8 стоимости товара, откуда и пошло название. Пошлину полагалось уплачивать со всех товаров, кроме хлеба. Скорее всего, русское осмничее отличалось от введённой монголами тамги только названием.

Русские купцы. Рисунок из книги немецкого путешественника Адама Олеария «Описание путешествия в Московию» (середина XVII века)

Порядное — пошлина, которую необходимо было заплатить при покупке оптовой (крупной) партии товара на гостином дворе для дальнейшей поштучной перепродажи в торговых рядах. Порядное заменяло некоторые разновидности тамги; впервые оно упоминается в источнике 1497 года. Порядной пошлиной облагались мёд, рыба, икра, соль и хмель, а также место для хранения товаров.

Пятно (пятинные деньги) — изначально взималось с наложения клейма (пятна) во время покупки или продажи лошади. Впервые упоминается в 1404 году. Продавец и покупатель уплачивали пошлину в складчину — от одной до четырёх денег за клеймо.

Роговое (привозное) — пошлина за продажу скота на рынке. Уплачивалась с головы крупного рогатого скота. Размер составлял от полутора до двух денег, сумма делилась поровну между покупателем и продавцом.

Проезжие пошлины

Перевоз (перевозное) — пошлина, которую платили за переправу людей, скота и товаров между берегами реки. Государственные служащие и перевозимое ими имущество пошлиной не облагались.

Мостовщина — налог за проезд (проход) по мосту, который взимался мостовщиками. Упоминается со второй половины XIV века.

Побережное — сбор с судна, причалившего к берегу. Оплачивался деньгами или товарами.

Костки и головщина — вероятно, разные названия одного налога, который уплачивал человек, сопровождавший перевозку товаров. Головщина (налог с «головы») упоминается в документах конца XV века. Её уплачивали люди, проезжающие с товарами в города или мимо городов.

Задние калачи — вид головщины. Этот сбор выплачивался купцами на обратном пути, после продажи товара.

Пошлины за обслуживание

Гостиное — пошлина, которую вносили купцы, останавливаясь в гостином дворе. Это была дополнительная плата, помимо того, что платили за проживание. Со временем пошлина разделилась на несколько подвидов: подворное, или поворотное (за въезд на территорию гостиного двора), амбарное (за укладку товара в амбаре), свальное (за разгрузку товара) и привязное (за причаливание у торговой пристани).

Померное — сбор, который платили за измерение объёма сыпучих товаров при помощи бочек или вёдер.

Весовое (весчее) или контарное — пошлина, которую брали с продажи взвешенных товаров. Так же называли сбор за определение массы товаров на весах. Контарное — пошлина, которую необходимо было заплатить за проведение торговых операций с солью.

Штрафные пошлины

Промыт (промыта) — штраф, который платили за неуплату мыта. Его брали с воза или судна. До XV века размер штрафа составлял 6 алтын с одного транспортного средства.

Заповедь (заповедные деньги) — личный штраф с торговца, нарушившего таможенные нормы. Вначале взимался независимо от количества товара и транспортных средств. Со временем заповедные деньги стали брать за уклонение от уплаты пошлины во время покупки или продажи лошади, за складирование товара вне территории гостиного двора и другие нарушения.

Выводы (исторический и финансовый)С развитием внутренней торговли в Древней Руси появились первые торговые и таможенные пошлины

Пошлины часто собирались на волоке — участке суши между двумя водоёмами, через который перетаскивали суда. Здесь было легко посчитать количество товара, а уклониться от уплаты налога — почти невозможно